吳寶娟

著名電視動畫《叮噹》(又稱《多啦A夢》)的主題曲中,描述當人們爬進「叮噹」的袋裡時,心中的希望便能實現。這些充滿樂觀與歡笑的電視動畫幻想角色,成為廣受歡迎、歷久不衰的經典動畫劇集。甚至有家長運用這些動畫作為教導中文的輔助教材,增添兒童學習中文的趣味性。

事實上,心理學研究指出,三至八歲的兒童有幻想式、想像式或假想式的友伴(Imaginary Companion),是較為懂得玩耍想像式遊戲,並擁有較佳的創造力和社會認知發展力。幻想式友伴分為兩種:一種是無形體的虛擬想像,例如動物、怪獸或神秘生物;另一種則是具體實物的虛擬角色,例如擬人化的動物或玩偶,並具有特別性格。

根據兒童發展心理學家Tracy Gleason認為,面對兒童的幻想式友伴,家長不用太擔心,家長可以根據自己的感受和家庭中的文化與常規來回應兒童,若兒童出現將錯誤推卸給幻想式友伴的情况,則需要讓兒童了解錯誤的原因,並學習承擔責任與後果。

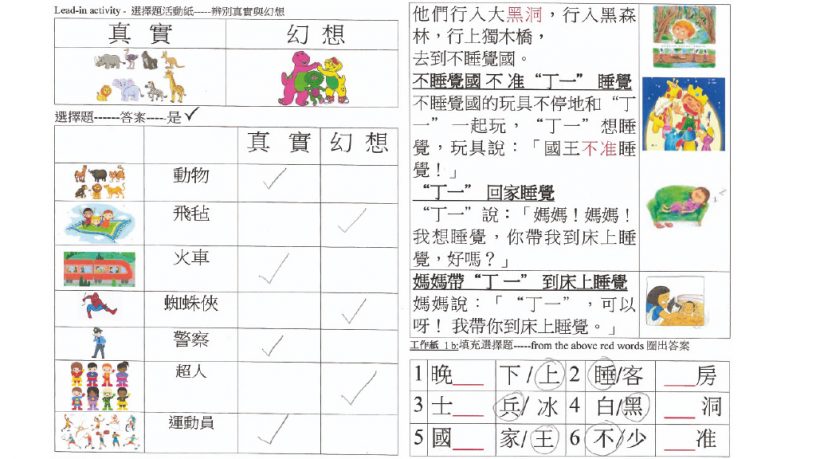

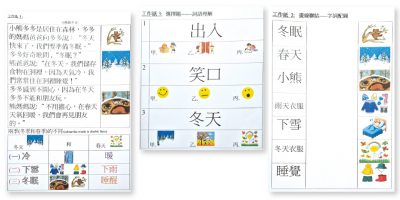

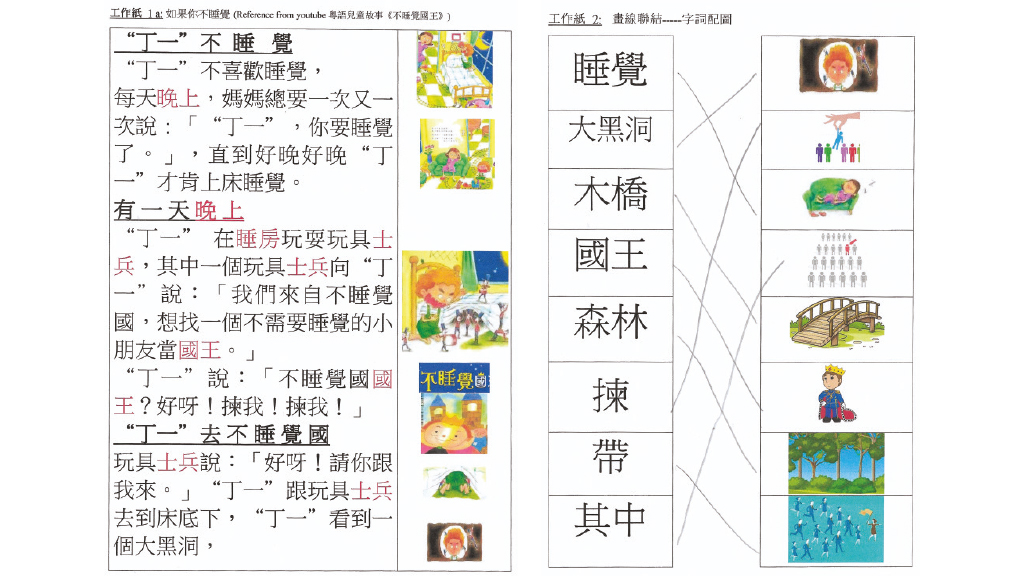

兒童故事多半交織着幻想與真實,例如當筆者教導七歲的軒軒故事《不睡覺國王》,首先分辨人與物是幻想或真實,筆者運用工作紙讓兒童認識人與物的中文名稱,並延展兒童思考故事的人與物是屬於幻想或真實,故事中的兒童「丁丁」 因為不肯遵從母親提醒,晚上沒有準時睡覺,結果誤入「不睡覺國」並成為國王,當他很疲倦,但是,士兵卻不許他睡覺,最後他逃離了「不睡覺國」,遵從母親的話準時睡覺。

若讀者有意了解更多幼兒學習漢字的遊戲方法,歡迎聯絡筆者,瀏覽Facebook專頁「Tangram Chinese Character Teaching Centre」。

(作者為博士、前香港教育大學講師、英國註冊幼兒護士)